デジタルはあくまで事業成長のために。味の素社が語る、全社変革を実現するDX推進戦略

「まだ成長できるのではないか」――グローバルな競争が激化する中で、味の素社が直面したのは、これまでの「縦割り組織」のままでは通用しないという強い危機感でした。この危機感こそが、同社のDXの始まりです。

2019年に発足した「DX推進委員会」は、部署の壁を越えた「横串」で会社全体を変革することを目指しました。単なるIT導入ではなく、「企業を変えるための手段」としてデジタルを捉え、その一環として全社でデータを活用できる基盤「ADAMS(Ajinomoto Data Management System)」を構築。これにより、在庫削減や業務効率化といった具体的な成果を上げています。

この記事では、味の素社がどうやって危機感をバネにDXを進め、組織のあり方を変えていったのか、その全貌に迫ります。DXをさらに加速させるためにどんな人材を求めているのか、キャリア採用のヒントも見えてきます。

小林 文宏様

コーポレート本部 DX推進部長

2004年に味の素社にキャリア入社後、調味料開発工業化などを経てタイに赴任後に味の素エンジニアリング株式会社で事業所長等を務めた。その後インドネシアに赴任し、2024年4月からはDX推進部長を担う。

新城 功久様

コーポレート本部 DX推進部 先進ITグループ シニアマネージャー

新卒でエネルギー系のインフラ企業に入社。グループ会社に出向し、システム開発・実装を経験したのち、本社戦略部門にてデジタル活用推進・実行などに従事。その後、大手小売企業に入社。ECサイトや会員向けアプリの開発責任者等を歴任。2024年7月より現職。

※DXコンサルタント 新城様への個人インタビューはこちらから

※AIコンサルタント 高木様・髙瀬様へのインタビューはこちらから

DXの始まりは「危機意識」から

―味の素社全体のDX戦略についてお伺いします。2019年の発足当時、海外メーカーが大きく成長している中で、「まだ成長できる余地があるのではないか」という危機意識からDXが始まったと、さまざまなメディアやIR資料で拝見しました。改めて、設立の経緯と目的についてお聞かせいただけますか。

小林様:はい、そうですね。2019年にDXを本格的に始め、その際に「DX推進委員会」を設立しました。

当時、会社の業績に停滞が見られ、強い危機意識があったのはおっしゃる通りです。その背景には、連携やスピード感が課題となっていた従来の縦割り組織や、食と健康にまつわる社会課題の複雑化、そしてグローバル競争の激化がありました。

こうした状況を乗り越えるため、デジタルを活用して組織の横連携を強化し、自律型組織への転換を図ることが当時の目的でした。DXを単なるデジタル化ではなく、「企業変革のための手段」と捉えたことが、最も重要な背景となっています。

―それまでも社内に情報システム部というものは存在していたと思いますが、あまり「横串での変革」というミッションはなかったのでしょうか。

小林様:そうですね。情報システム部門としてはDXまでの取り組みは難しかったため、「デジタルの力で企業を変革していく」という目的をプラス、つまり強化する目的でDX推進を始めたということになります。

―なるほど、理解しました。IR資料にも記載がありましたが、あくまで企業変革のための技術、という考え方について、改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。

小林様:よくDXというと、デジタルの導入自体が目的化してしまうケースがありますが、それは最も良くないと考えています。弊社の場合は、企業変革が目的であり、その一つの手段としてデジタルがある。デジタルはあくまでも「手段」であり、「道具」であるということが明確に位置づけられています。

部署を超えて横串を刺すDX推進委員会

―まずは委員会から設立されて、その後組織化されたということですね。

小林様:はい。DX推進部という部門と同時に、経営会議の下部組織としてDX推進委員会が正式に発足しました。委員会は九つの小委員会に分かれています。

縦軸の組織体(バイオ&ファインケミカル事業本部、食品事業本部など)に対して、横軸を通していくというものです。海外本部についても同様です。このDX委員会の中に、マーケティング小委員会やR&D小委員会などがあり、それぞれが横串を通した形で活動しています。デジタルを活用して、全社視点で組織を変革していくことを目指しています。

―それまでは、マーケティングやR&Dの機能は、各事業本部で個別に持っていたということですね。横串を通すことによって生まれた組織の変化というのは、例えばどのようなものでしょうか。

小林様:ある事業本部で良い事例が生まれた際に、それが横の部門にも展開されていく、という点が非常に大きいですね。部門最適にならず、全社的な課題としてDXに取り組む、という意識がそれぞれの部門で生まれてきたのではないかと思います。まだ完全に浸透しているわけではありませんが、そのきっかけにはなってきたと感じています。

―その委員会が掲げるDXの具体的なテーマとして、「企業変革のためには具体的に何をすべきか」を横串で検討する、という枠組みそのものが、これまでの既存事業本部の延長線上ではない、ということだったのですね。

データ基盤「ADAMS」がもたらす変革

―そこから生まれたのが、「ADAMS(アダムス)」というデータ基盤の構想だった、という理解でよろしいでしょうか。

小林様:そうですね。ADAMSについてはその通りです。DX推進委員会の中のデータ統合小委員会で、ADAMS(*1)の構築の進捗や活用事例を共有しています。

(*1)ADAMS(Ajinomoto DAta Management System):味の素社全社共通でのデータマネジメント基盤。

―資料も拝見しましたが、すべての工場や現場活動のデータを集約するという、壮大な構想だと感じました。具体的に、今どこまで進んでいて、どのような成果が出ているのでしょうか。

小林様:まず、ADAMSの大きな目的は、全社にデータ基盤を構築することです。その背景には、DXを実現するために全社的な変革基盤が必要だったということがあります。

導入のきっかけとしては、データがさまざまな場所に分散していて、時系列や正確性が不明なまま存在していたことです。また、データのやり取りが、いわゆる「バケツリレー」のように、各部門がExcelで集計して送るといった非常に非効率な方法で行われていました。グローバルでの連携も非効率でした。

そこで、IT活用の延長ではなく、「全社で信頼できるデータを自由に活用できる状態」を作るべきだ、というのがADAMSを導入した経緯です。

具体的な成果としては、まず非効率なExcelを使ったデータのやり取りが減ってきたことがあります。また、サプライチェーンマネジメントの領域、主に日本の食品サプライチェーンで導入を進めているのですが、在庫データの共有によって、全社的な在庫量の最適化が進みました。すでにいくつかの製品の在庫管理で成果が出ています。

その他、今までバラバラに行われていたデータ基盤への投資をADAMSに集約することで、投資額が削減できたことも挙げられます。業務効率化やデータ準備時間の短縮、データ品質の信頼性向上にもつながっています。

さらに、生成AIを活用する際にも効果を発揮し始めています。AIの回答は元になるデータの精度に大きく左右されるため、ADAMSによって管理された信頼性の高いデータが、生成AIの活用基盤としても役立ち始めています。

―生成AIの取り組みについても教えてください。開発されたAIチャットに「○○商品の売上を調べたい」と入力すると、返してくれるような事例がもう実運用されていると拝見しました。

小林様:はい。ADAMSからデータを取得してくる作業にAIチャット機能のようなものを使っています。ADAMSによって正確に管理されたデータをAIチャットに読み込ませているため、今後AIが社内でさらに広く使われるようになれば、ADAMSの価値もさらに上がると考えています。

―在庫がクリーンアップされる日数が短縮された、という記事も拝見しました。それもADAMSの成果なのですね。

小林様:はい、そうです。リアルタイムで正しいデータを素早く共有できるようになったことで、そういった効果が出ています。

―データ化するというのは、特に工場などではアナログでやっていた作業も多い中で、非常に大変なことのように感じますが、どのような壁を乗り越えられたのでしょうか。

小林様:データ自体は元々ありました。ただ、それがバラバラに存在しており、何が正しいデータなのか曖昧なところがありました。そこで、管理された正しいデータをADAMSに自動で吸い上げることで、現時点での一部の商品の在庫量を一元化することができました。その結果、部門間で正しいデータを共有できるようになり、「適切な在庫量のコントロールに活用していこう」といった取り組みにつながりました。

―それを従業員の皆さんが活用できるように、DX研修なども全社的に実施されているのですね。

小林様:そうですね。ADAMSについては、担当メンバーが各部門に説明に行き、現場毎の課題について、どのようなデータを使えば解決できるかを一緒に考えたりする取り組みを行っています。

―商品の売れ行きや次の企画への応用などマーケティングでも活用できそうですね。

全社で広がる生成AIの活用

―お話に出たAIチャットについても追加でお伺いしたいのですが、これはADAMSだけでなく、全体的なDXの一環として導入されたのでしょうか。

小林様:はい。生成AIを活用して効率化や価値創出をしていかなければならないという流れが世界的にあります。そこで、社員がデータ漏洩などを気にせずに安心して生成AIを使えるよう、全社の業務基盤として2023年に導入しました。

―かなり日常的に多くの部門で使われているのでしょうか。

小林様:そうありたいのですが、まだそこまでには至っていません。アクティブユーザー数として今年5月末時点では50%です。もっと増やせる余地があると思っています。

―味の素社の独自のデータも読み込ませて、いわゆる社内版チャットGPTのような使い方をされているということでしょうか。

小林様:はい、まさにそういう使い方です。例えば、「こういう検討をしているが、過去の事例で参考になるものがあれば教えてほしい」といったプロンプトを投げると返してくれるイメージです。

―AIチャットの今後の課題としては、どのようなことが挙げられますか。

小林様:やはり、ユーザー数を増やしたいという点ですね。特定のユーザーは積極的に使ってくれますが、全社的に使う人と頻度を増やしたいと考えています。そのためには、AIの利活用を実際の業務にもっと組み込んでいく必要があります。ちょうど8月から、導入に意欲的な部門と協力し、我々が伴走型で支援していく取り組みを始めたところです。

成果は確かな手応え、DXの未来はこれからが本番

―DX委員会が2019年から発足し、2025年の現時点で6年が経つということですが、その中でもうすでに変革の兆しや成果は多数生まれていると思います。それが実際の業績に貢献している部分もあるかと思いますが、公開できる範囲で教えていただけますか。

小林様:はい。具体的な数字は申し上げられませんが、先ほどお話ししたADAMSによる経営の高度化で、流通プロセスが可視化されました。例えば、日付後退品(*2)の発生を2年前比で90%削減できた、といった成果が出ています。金額ベースでも成果は出てきています。

(*2)日付後退品:前日に納品した同一の商品よりも賞味期限が短い商品のこと。食品業界の商慣習上、日付後退品は取引先に納品ができないこととなっている。

また、生成AIやCopilotの導入によって、個人の業務効率が上がりつつあるという実感も出始めています。

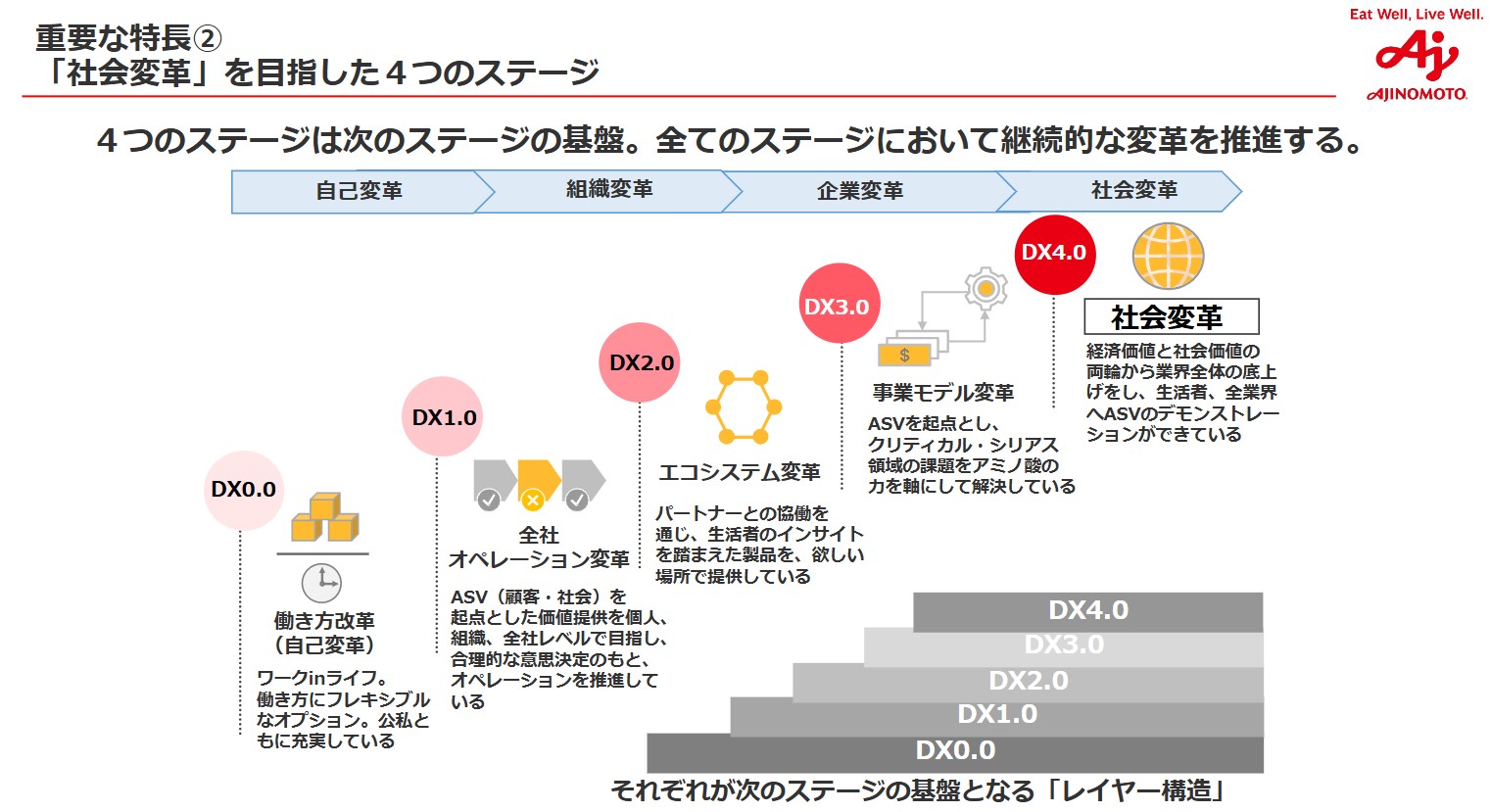

―DXのステップに関する資料を拝見しました。今はどのあたりまで来たという感覚でしょうか。

(出所:味の素グループの変革を支えるDXの進化・取り組みについて)

小林様:よくいただく質問ですが、これはステップごとに進むものではなく、各ステージの取り組みが同時進行で進んでいくものです。DXの3.0や4.0にあたる取り組みも少しずつ出てきている、というのが現状です。

―なるほど。その中で、業務や在庫の削減といった効果も目に見えて出ている、ということですね。

―小林さんが以前、味の素エンジニアリング社にいらっしゃった時も、工場のDXを推進されていたと記事で拝見しました。PLANTAXISⓇ(プランタクシス)というシステムを構想されたそうですが、今のDXとすごくつながっていると感じました。

小林様:はい、つながっていますね。PLANTAXISⓇは設備管理のデジタル化を支援するSaaSで、自社で使うだけでなく外販もしています。当時、2020年頃はまだ同様のSaaSは少なかったのですが、デジタルを使えば効率化できる部分が多くあることに着目して開発しました。

―自社で開発したSaaSを外販しているという話は初めてお聞きしました。当時は珍しいことだったのでしょうか。

小林様:はい、おそらく初めてだったと思います。味の素エンジニアリング社が開発・保有しており、工場の設備や保守を効率的に行うためのシステムです。当時、工場の3Dデータも活用できるSaaSという点では非常に画期的なものだったと思います。

求められるのは「開拓者精神」と「主体性」

―新城さんにもお伺いできればと思うのですが、味の素社のデジタルの可能性・伸びしろ、力を入れたいと考えていらっしゃる点はどのようなところでしょうか。

新城様:2つあると思っています。1つ目は、DX推進部がビジネス側のドメイン知識をつけることです。

私は現在D2C(Direct to Consumer)事業部の伴走をメインで担当しているのですが、前職がECだったこともあり、皆さんが話を聞いてくれて進めやすい部分があります。ただ今後はシステム知識だけでなく、ビジネス側のドメイン知識を持つ人材を育成し、事業部の皆さんと対等な関係で話せる環境を作っていくことが、組織としてさらに成長するためには必要だと感じています。

もう1つは、研究所や工場といったアセットの活用推進です。小売出身の自分から見ると、メーカーはデータの幅が圧倒的に広いと感じております。

今やっているD2C事業部以外にも、これらのアセットを横串で活用していくという動きができれば、非常に強い組織になると思います。この2点が大きな伸びしろだと感じていますし、まだまだ仕事はたくさんあるな、と思っています。

―DXは今何合目くらいですか、という質問をしようと思ったのですが、まだまだアップデートされていくということですね。

新城様:そうですね。

小林様:工場も、デジタル化がしっかりできているところと、そうでないところがありますからね。全体としてはまだ2合目、3合目というイメージです。

―なるほど。そのためには、デジタル人材が必要になってくる、と。

小林様:そうですね。そういった意味で、デジタル人材の方には非常に大きな期待をしています。

―どのような人物像の方であれば、活躍できそうでしょうか。

小林様:主体的に、自分から事業やデジタルの取り組みを変革していこうという意識を持つ方ですね。従来の情報システム部門は受け身になりがちでしたが、そうではなく、自ら発想し、行動に移せるような人。いわば開拓者精神を持っている人が非常に活躍できると思います。

―社内の協力体制を気にされる方も多いと思いますが、全社的にDXに取り組むことが決まっているため、現場の方の意識も変わってきているように見受けられます。

小林様:まだ課題は残っていますね。どうしても進みやすい部門とそうでない部門があります。組織長、ミドルマネジメント、担当者の3層全員がDXをやっていくという意識が強い部門は非常によく進みますが、そうでないと進みません。

―それは業務特性と、組織のトップの方の両方によるのでしょうか。

小林様:両方あると思います。我々も、その3層の方々にいかにやる気になってもらうかという活動に力を入れています。成功事例をしっかり説明したり、取り組み内容を共有したりすることで、DXに意欲的に取り組む部門を増やしていきたいと考えています。

―面接などでも、主体的に変革を起こしてきた経験や、パーパスへの共感が、スキルと同様に重要視されるということですね。

小林様:はい、その通りです。

自由な挑戦を後押しする組織風土

―未来のデジタル人材の方に向けて、メッセージがあればお願いします。

小林様:主体的に変革をしていきたいという方を、我々は全面的に応援したいと思っています。そして、入社した方が仕事をしやすくなる環境づくりに注力しています。

私はマネジメントをしていく中で、主体的に「これをやりたい」という想いがある人の力は非常に強いと感じています。そういう方はこちらが何も言わなくても自分で考えて力強く前に進んでいきます。そうしたメンバーをいかに増やしていくかが重要だと思っているので、マネジメントとしては、やることの内容が会社の方針に合っているという前提のもと、やりたいことの背中を押し、実現できる環境を整えていくことを役割としています。

―かなり自由度が高いということでしょうか。

新城様:はい。私が進めている業務の中で、「ノー」と言われたことは一度もないです。もちろんアドバイスはいただきますが、よくある「ちょっと待って」「聞いてない」といったことで動きづらくなることはないです。自由に裁量を持たせていただいています。当然ですが、その分責任もセットでありますね。

―ちなみに、ここまでの強い横断的な組織というのは、これまでも味の素社にはなかったのでしょうか。

小林様:現時点では「強く横断的な組織」とまでは言えませんが、私の認識する範囲では、あまり聞いたことはないですね。縦割りが強い組織を少しずつでも変えていければと思います。最近は人事交流なども少しずつ増えてきています。

―なるほど。研究開発やマーケティングでも、一緒にやることで効率化されたり、より良いものが生まれたりするのですね。

小林様:そうですね。デジタルはそうした横の連携を促したり、データの共有を促したりするのに適しています。

―確かに、情報共有はデジタルが一番得意な分野ですね。だからこそ「手段はデジタル、目的は変革」なのですね。